bluemoon1981/stock.adobe.com

Digitalisierung

Kommunale Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag, damit die digitale Transformation gelingt.

Digitalisierung kommunaler Unternehmen:

Zukunftsweisende Daseinsvorsorge

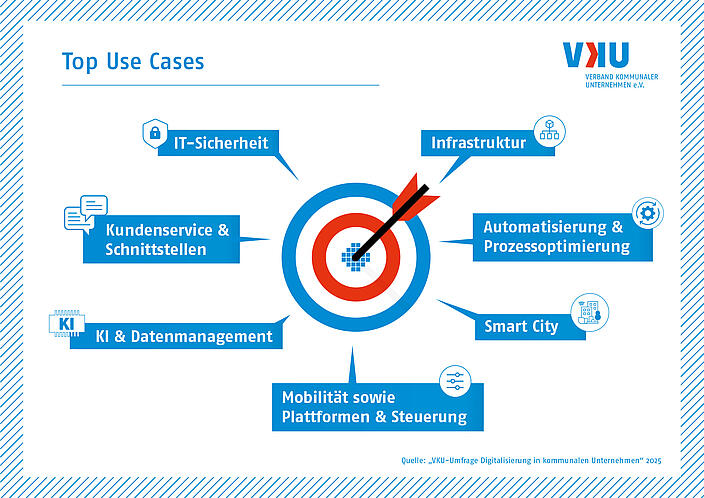

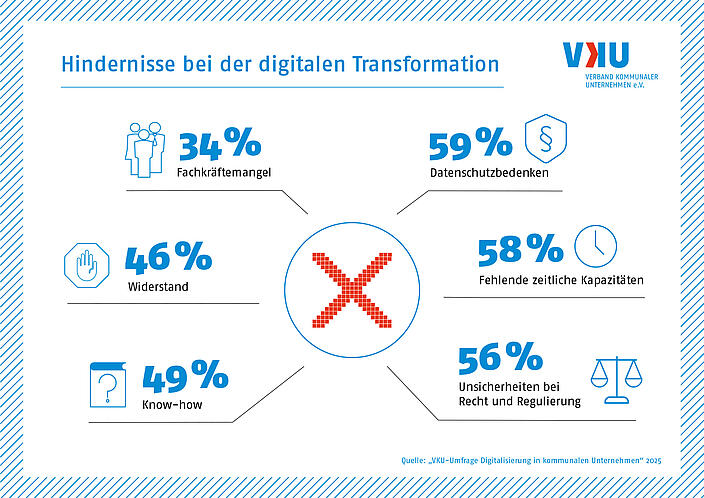

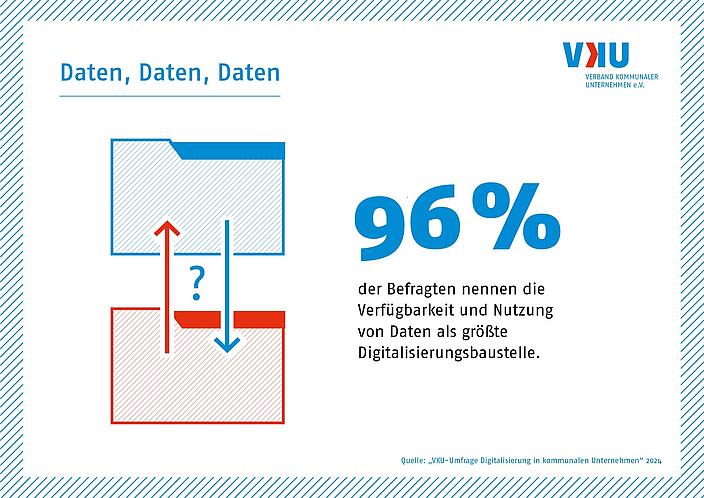

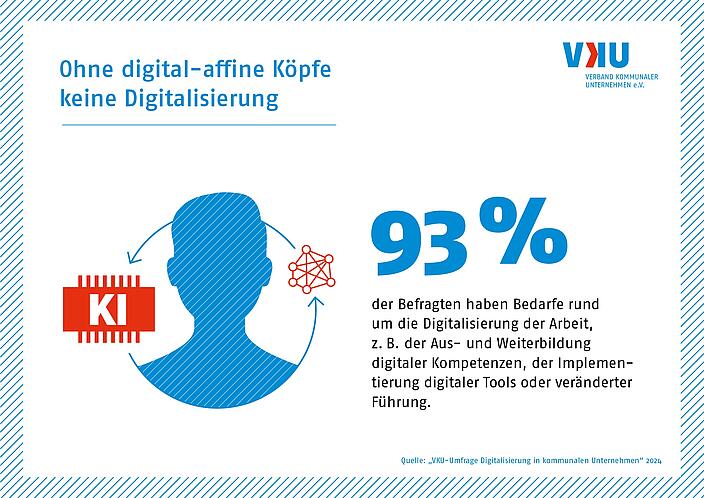

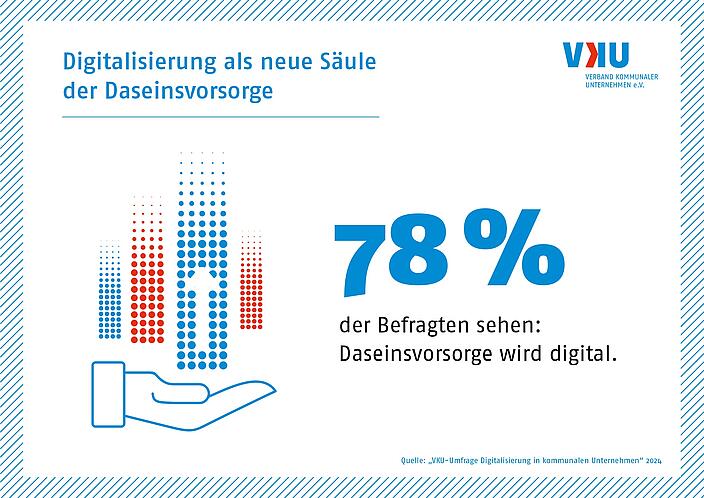

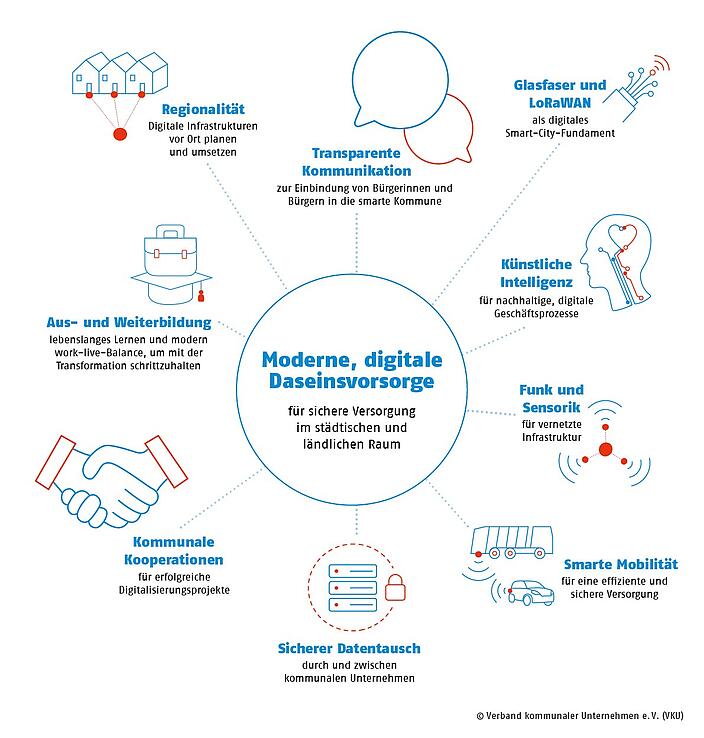

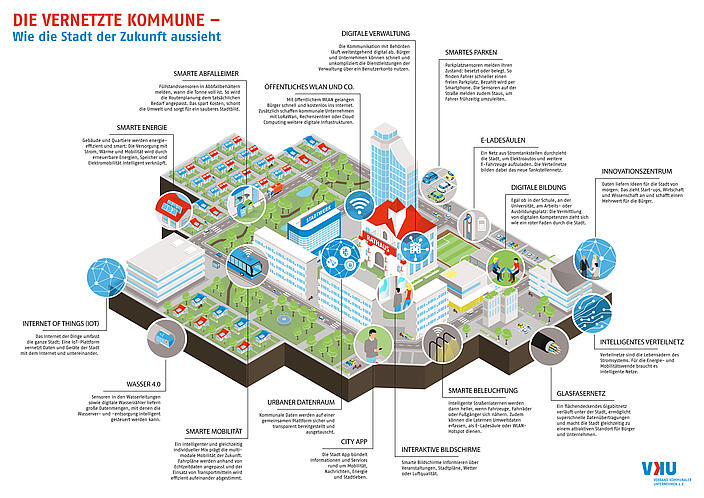

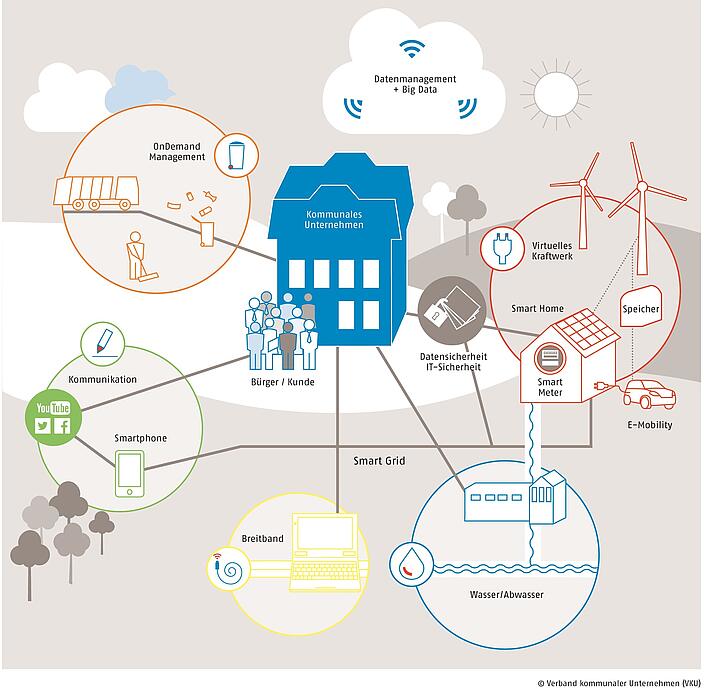

Die Digitalisierung eröffnet innovative Wege, gesellschaftlichen Herausforderungen, wie dem demografischen Wandel oder der Energiewende zu begegnen. Lebensgewohnheiten und Geschäftsmodelle verändern sich durch die digitale Transformation. Die Zukunft zeichnet eine Entwicklung hin zu „Smart Cities“ und „Smart Regions“. Moderne Daseinsvorsorge ist schon jetzt und in der Zukunft auch digitale Daseinsvorsorge. Sie umfasst daher nicht nur Energie- und Wasserversorgung sowie Abwasser- und Abfallentsorgung, sondern auch einen schnellen Breitbandanschluss.

Wir sind KommunalDigital

KommunalDigital ist die Plattform der VKU Service GmbH. Auf KommunalDigital können VKU-Mitgliedsunternehmen, Beratungsunternehmen, Produktpartner und Start-ups in Kontakt treten. Mit über 11.000 Nutzer/innen ist KommunalDigital das führende Business Ecosystem für die Kommunalwirtschaft im deutschsprachigen Raum.

Des Weiteren finden Sie auf KommunalDigital einen Projektatlas mit digitalen Anwendungsbeispielen aus der gesamten Breite der Kommunalwirtschaft.

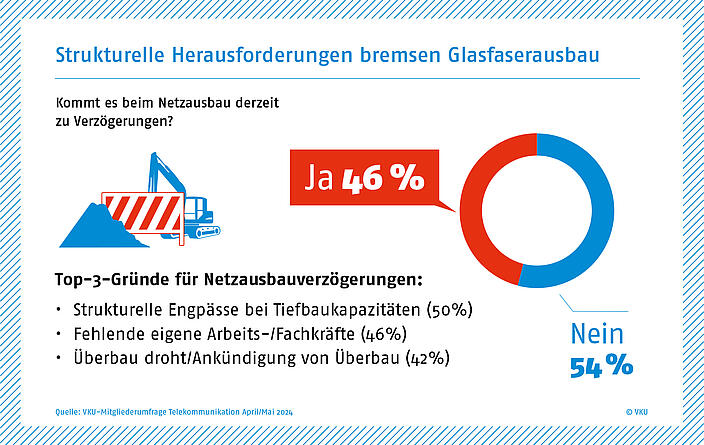

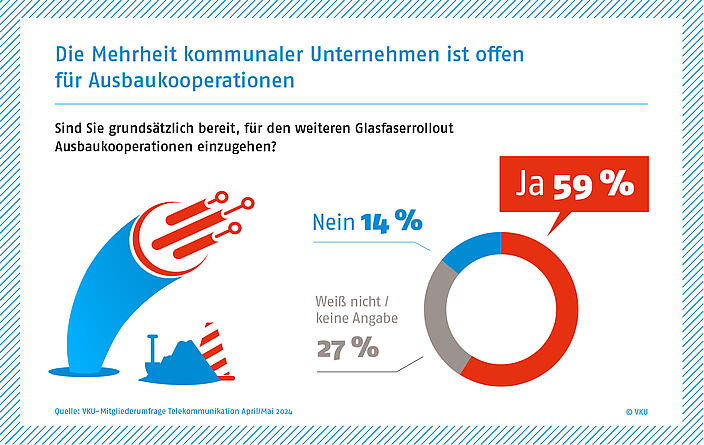

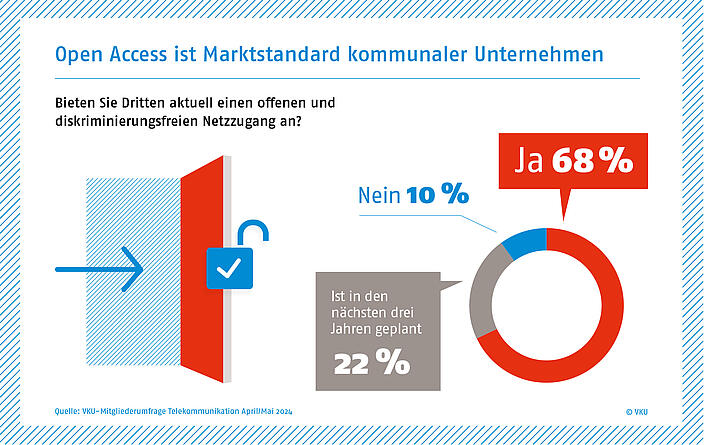

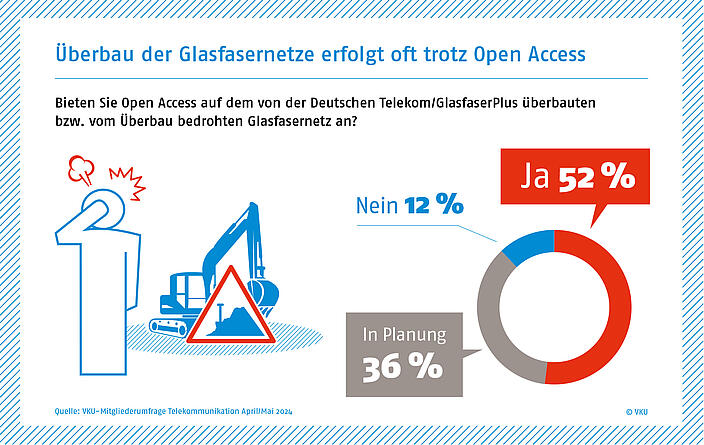

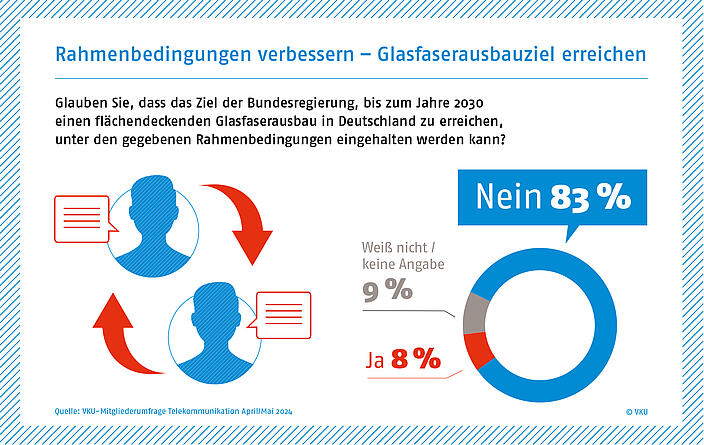

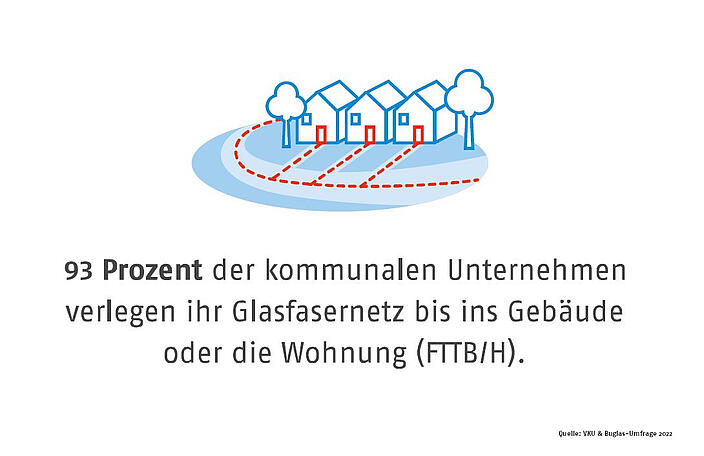

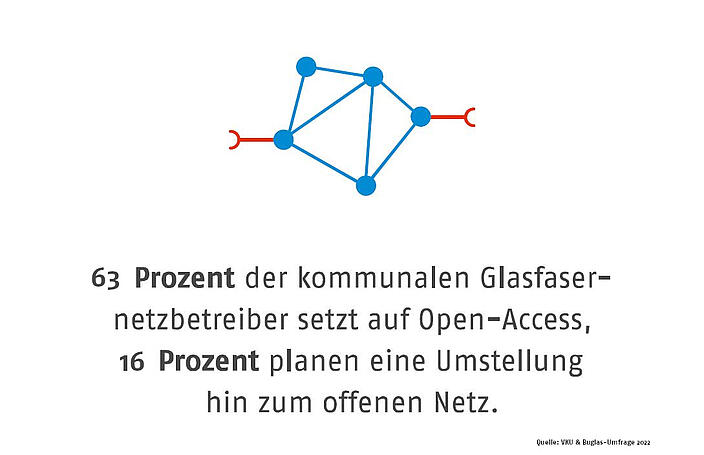

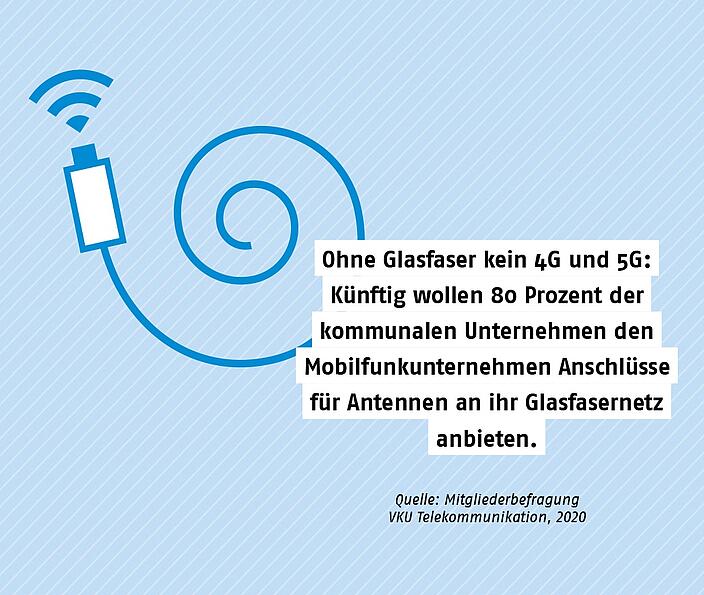

Digitale Infrastrukturen

Ob Glasfaser für schnelles Internet oder Funktechnologien (z. B. LoRaWan) für die smarte Kommune: Überall in Deutschland bauen kommunale Unternehmen leistungsstarke, digitale Infrastrukturen aus. Ihr gemeinsames Ziel: ein stabiles Fundament für eine digitale Daseinsvorsorge, einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort und lebenswerte Städte und Regionen.

Lesen Sie mehr auf unserer Seite Digitale Infrastrukturen als Basis für eine digitale Daseinsvorsorge.