Erfolgsmodell Emissionshandel

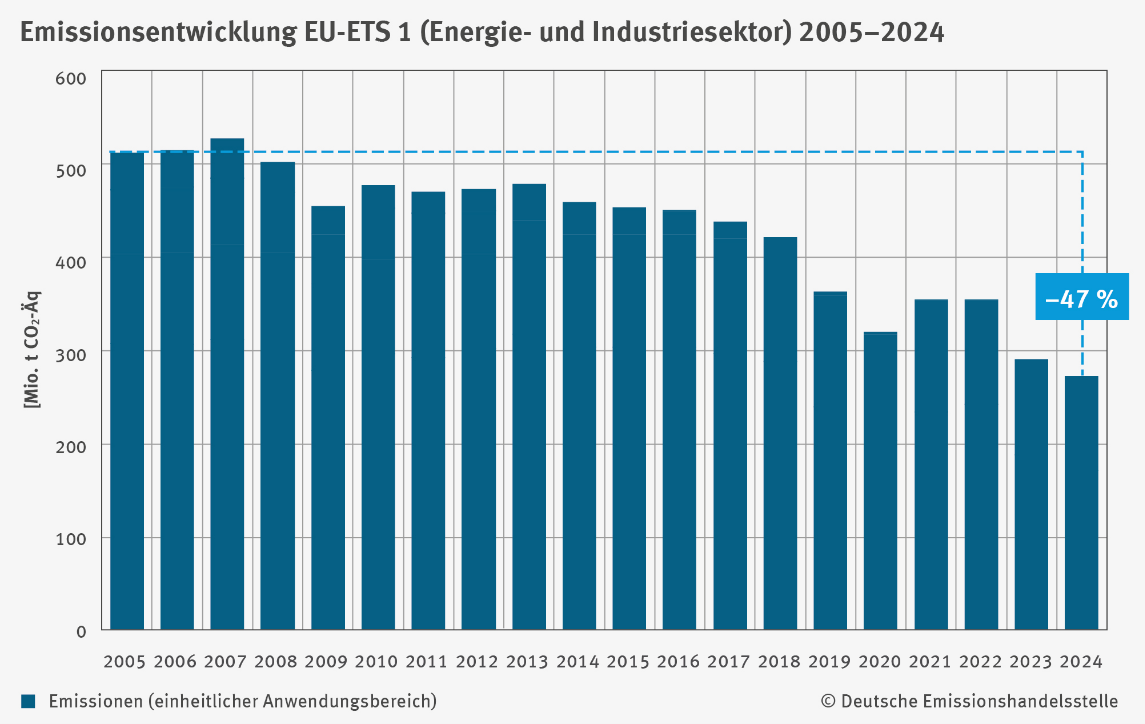

Treibhausgasemissionen im EU-ETS 1 in Deutschland seit 2005 nahezu halbiert

Der Europäische Emissionshandel funktioniert. Vor genau zwei Jahrzehnten startete der Europäische Emissionshandel (EU-ETS 1). Seither sind die Treibhausgasemissionen in den erfassten Sektoren um fast 50 Prozent gesunken.

23.07.25

Der Europäische Emissionshandel funktioniert. Vor genau zwei Jahrzehnten startete der Europäische Emissionshandel (EU-ETS 1). Seither sind die Treibhausgasemissionen in den erfassten Sektoren um fast 50 Prozent gesunken.

Vor 20 Jahren startete der Europäische Emissionshandel (EU-ETS 1). Heute gilt er als das zentrale Klimaschutzinstrument der EU. Darin erfasst sind die Emissionen der energieintensiven Industrie, der Energiewirtschaft, des innereuropäischen Luftverkehrs und seit 2024 des Seeverkehrs. Fazit bisher: Effektiv!

Das bestätigt die jüngste Meldung aus dem Umweltbundesamt. Deutsche Anlagen haben seit dem Start im Jahr 2005 ihre Emissionen um rund 47 Prozent gesenkt. EU-weit liegt der Rückgang sogar bei 51 Prozent. Die Erlöse aus dem Emissionshandel fließen in Deutschland vollständig in den Klima- und Transformationsfonds (2024: 18,5 Mrd. Euro).

Besonders im Energiesektor zeigt das System Wirkung

Für die rückläufigen Emissionen in Deutschland nennt die Behörde als treibende Kraft die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft, v. a. durch den Ausbau erneuerbarer Energien, den Rückgang der fossilen Emissionen aus Kohlekraftwerken und die Zunahme der Nettostromimporte. Seit 2005 gingen die Emissionen der Energiewirtschaft im EU-ETS 1 um 54 Prozent zurück. Die Emissionen deutscher Industrieanlagen im EU‑ETS 1 sanken seit 2005 dagegen nur um etwa 29 Prozent.

Ab 2027: Verkehr und Gebäude im Fokus

Mit dem EU-ETS 2 soll ab 2027 der Emissionshandel auf weitere Sektoren ausgeweitet werden: Dann werden auch Brennstoffe im Verkehrs- und Gebäudesektor einbezogen. Laut UBA besteht hier besonders hoher Handlungsbedarf. In den Sektoren, die künftig vom neuen europäischen Emissionshandel abgedeckt werden sollen, konnte von 2014 bis 2024 auf EU-Ebene kein nennenswerter Emissionsrückgang verzeichnet werden. Dieses Bild spiegelt auch der nationale Emissionshandel in Deutschland wider. Verglichen mit den Emissionen im EU-ETS 1 ist der Emissionsrückgang bei Gebäude und Verkehr nur schwach.

Umso höher ist der Anpassungsdruck für die nächsten Jahre. Von 2027 bis 2037 müssten auf EU-Ebene rund 70 Prozent der Emissionen eingespart werden, sollen die jährlichen Emissionsbeschränkungen eingehalten werden. Entsprechend hoch müssten die Preissignale aus dem EU-ETS 2 sein, um die gewünschte Anreizwirkung bei den Verbrauchern zu bewirken. Aktuelle Studien zeigen Projektionen im Bereich von 100 bis 160 Euro/Tonne im Jahr 2030 (Quelle).

Furcht vor sozialen Härten

Hohe Preiserwartungen werfen aktuell in vielen EU-Mitgliedstatten die Frage nach der sozialen Verträglichkeit des neuen Instruments auf. Einnahmen aus dem EU-ETS 2 sollen zwar über den Klima-Sozialfonds gezielt zur Abfederung sozialer Härten verwendet werden. Dennoch hatten sich zuletzt mehrere Mitgliedsstaaten für eine Aufschiebung, in Einzelfällen auch für eine Aufhebung des Instruments ausgesprochen. Zum Beispiel hieß es seitens Polen im letzten Jahr noch, dass das EU-ETS 2 in seiner jetzigen Form inakzeptabel sei. Aus Frankreich kam der Vorschlag, die freie Preisbildung bei Zertifikaten einzuschränken und Preisgrenzen einzuziehen. Generell war eher eine EU-weite Skepsis zum Instrument wahrnehmbar. Repräsentativ dafür können auch die vielen Vertragsverletzungsverfahren gesehen werden, die die EU-Kommission gegen nahezu alle Mitgliedsstaaten (26, inklusive Deutschland) einleitete, da die nationale Umsetzung nicht fristgerecht erfolgte.

Der VKU hat sich zum Emissionshandel klar positioniert. Wir unterstützen das Ziel der EU-Klimaneutralität. Dabei kommt dem Emissionshandel als marktliches, treffsicheres und kosteneffizientes Klimainstrument eine zentrale Funktion zu. Das EU-ETS 2 sollte 2027 starten, sofern keine hohen Energiepreise wie in der Emissionshandelsrichtlinie vorgesehen für einen späteren Start sprechen. Entscheidend ist auch, dass am System der Mengensteuerung festgehalten wird. Staatliche Eingriffe in die freie Preisbildung erhöhen die regulatorische Unsicherheit für unsere Mitglieder. Kompensationsmaßnahmen müssen zwingend außerhalb des Markts erfolgen.

Hoffnung für den geplanten Start im Jahr 2027 macht aktuell ein sogenanntes Non-Paper, das die große Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten unterzeichnet haben. Darin bekennen sich die Staaten zum EU-ETS 2 und schlagen Maßnahmen vor, wie die Unsicherheit über zukünftige Preise abgebaut und drohende Preisspitzen für die Endverbraucher weiter abgefedert werden können. Die EU-Kommission soll diese nun prüfen und geeignete Vorschläge umsetzen. Wichtig hierbei ist, dass alle im Non-Paper genannten Vorschläge umsetzbar sind, ohne die Emissionshandelsrichtlinie neu aufzuschnüren.